公差配合與技術(shù)測量思政教學(xué)研究

時(shí)間:2023-03-03 11:18:57

序論:寫作是一種深度的自我表達(dá)。它要求我們深入探索自己的思想和情感,挖掘那些隱藏在內(nèi)心深處的真相,好投稿為您帶來了一篇公差配合與技術(shù)測量思政教學(xué)研究范文,愿它們成為您寫作過程中的靈感催化劑,助力您的創(chuàng)作。

1問題的提出

2017年12月,教育部頒發(fā)了《高校思想政治工作質(zhì)量提升工程實(shí)施綱要》指出“梳理各門專業(yè)課程所蘊(yùn)含的思想政治教育元素和所承載的思想政治教育功能,融入課堂教學(xué)各環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)思想政治教育與知識體系教育的有效統(tǒng)一。”2019年10月,教育部在《全面推進(jìn)高校課程思政建設(shè)》指出“課程思政建設(shè)是落實(shí)立德樹人根本任務(wù)的戰(zhàn)略舉措,是建設(shè)高水平人才培養(yǎng)體系的基礎(chǔ)工程,是構(gòu)建全員全程全方位育人大格局的關(guān)鍵環(huán)節(jié)”。2020年5月,教育部印發(fā)《高等學(xué)校課程思政建設(shè)指導(dǎo)綱要》強(qiáng)調(diào):專業(yè)課程是課程思政建設(shè)的基本載體,工學(xué)類專業(yè)課程,要注重強(qiáng)化學(xué)生工程倫理教育,培養(yǎng)學(xué)生精益求精的大國工匠精神,激發(fā)學(xué)生科技報(bào)國的家國情懷和使命擔(dān)當(dāng)。近年來,“課程思政”的研究成果豐富,關(guān)于在課程思政的必要性和重要性,陳錫喜提出“從根本上說,是由中國特色社會主義大學(xué)的性質(zhì)及其培養(yǎng)目標(biāo)決定的。”[1]關(guān)于課程思政的建設(shè),閔輝指出“應(yīng)著重加強(qiáng)學(xué)科自身育人的自主與自覺,堅(jiān)持正確的政治方向,不斷提升學(xué)科的原始創(chuàng)新能力,在具體的教育教學(xué)實(shí)踐中要加強(qiáng)教材體系建設(shè),制定明確的教學(xué)指南,改進(jìn)課堂教學(xué)方式方法,不斷提升專業(yè)教師素養(yǎng)。”[2]“課程思政”事關(guān)“培養(yǎng)什么人、怎樣培養(yǎng)、為誰培養(yǎng)人”的根本問題,通過全課程融入思政元素,改進(jìn)課堂教學(xué)方式是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的重要途徑。學(xué)術(shù)界《互換性與技術(shù)測量》課程思政研究,主要集中在三方面。一是《互換性與技術(shù)測量》課程教學(xué)改革現(xiàn)狀與路徑研究,如王西珍等圍繞《互換性與技術(shù)測量》課程思政目標(biāo)、挖掘思政元素、融入思政元素三個(gè)關(guān)鍵問題,提出“三維三法”解決方案[3];李仕春等根據(jù)《互換性與技術(shù)測量》傳統(tǒng)教學(xué)存在的問題,從課程目標(biāo)、知識體系、教學(xué)方式和考核機(jī)制4個(gè)方面提出具體改革措施[4]。二是《互換性與技術(shù)測量》課程思政具體實(shí)踐研究,如王肖英介紹了課程思政目標(biāo)、挖掘思政元素做好教學(xué)大綱,并結(jié)合知識點(diǎn)和實(shí)踐點(diǎn)介紹課程思政融入模式[5]。三是《互換性與技術(shù)測量》知識點(diǎn)課程思政研究,如余厚云從實(shí)際教學(xué)案例出發(fā),分享因果關(guān)系、主次矛盾、現(xiàn)象本質(zhì)唯物主義思想在課程教學(xué)中的融入方法[6]。郎姍姍等以《互換性與技術(shù)測量》具體知識點(diǎn)為例,展示課程思政案例設(shè)計(jì)[7]。綜上所述,高職院校已有《互換性與技術(shù)測量》課程思政的研究視角寬闊,為后續(xù)研究提供了思路。《互換性與技術(shù)測量》課程是機(jī)械類專業(yè)的專業(yè)基礎(chǔ)課程,是一門實(shí)踐性、技術(shù)性較強(qiáng)的重要課程,可結(jié)合知識點(diǎn)、技能點(diǎn)從不同角度融入更豐富的思政元素,增強(qiáng)家國情懷、培養(yǎng)學(xué)生工匠精神和思考問題、解決問題的能力。

2課程思政目標(biāo)

按照課程思政的基本要求,根據(jù)行業(yè)需求,結(jié)合學(xué)校專業(yè)設(shè)置實(shí)際情況,對《互換性與技術(shù)測量課程》教學(xué)內(nèi)容進(jìn)行修訂,從知識、能力和素質(zhì)三方面重新制定課程目標(biāo)。通過本課程思政教學(xué)達(dá)到以下目標(biāo):能夠按零件圖上的標(biāo)注進(jìn)行尺寸公差的計(jì)算,能正確理解所標(biāo)注的形位公差的含義;能夠根據(jù)實(shí)際零件圖上的精度要求選擇合適的量具進(jìn)行測量。具有深厚的愛國情懷和中華民族自豪感;遵法守紀(jì)、誠實(shí)守信,履行道德準(zhǔn)則和行為規(guī)范,具有社會責(zé)任感和社會參與意識;崇尚勞動的精神,具備較強(qiáng)的愛心意識、責(zé)任意識;具有質(zhì)量意識、環(huán)保意識、安全意識、職業(yè)生涯規(guī)劃的意識,以及良好的信息素養(yǎng)、創(chuàng)新精神、工匠精神、專業(yè)精神,有較強(qiáng)的集體意識、團(tuán)隊(duì)合作精神和執(zhí)行能力。

3課程思政元素挖掘

“課程思政是高校思想政治教育教學(xué)改革的內(nèi)在要求,其核心在于挖掘不同學(xué)科和專業(yè)課程的思想政治教育資源,建立有機(jī)統(tǒng)一的課程體系,形成全學(xué)科、全方位、全功效的思想政治教育課程體系”。深入挖掘《公差配合與技術(shù)測量課程》內(nèi)容中知識點(diǎn)的思政元素,并融入到教學(xué)實(shí)施過程中,既達(dá)到教書育人的目的又能積極推動課程教學(xué)。根據(jù)公差配合與技術(shù)測量課程相關(guān)知識點(diǎn),提煉出與之相關(guān)的思政元素,如表1所示。

4課程思政元素融入教學(xué)實(shí)踐探索

公差配合與技術(shù)測量課程內(nèi)容包括尺寸的檢測、幾何誤差的檢測、表面粗糙度的檢測、錐度和角度的檢測、螺紋的檢測、齒輪的檢測等,牽扯到公差標(biāo)準(zhǔn)、尺寸標(biāo)準(zhǔn)、檢測標(biāo)準(zhǔn)等國家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,結(jié)合課程中相應(yīng)的知識點(diǎn)或技能點(diǎn)巧妙融入思政元素,培養(yǎng)學(xué)生家國情懷、利用馬克思主義思想辯證思考問題、培養(yǎng)學(xué)生精益求精的忠誠工匠精神。

4.1標(biāo)準(zhǔn)公差系列

國家標(biāo)準(zhǔn)《極限與配合》中規(guī)定了標(biāo)準(zhǔn)公差系列。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了20個(gè)標(biāo)準(zhǔn)公差等級,其中IT01精度等級最高,IT18精度等級最低。在相同的尺寸段公差等級不同,其公差值也不同,在不同的尺寸段公差等級相同,其公差值不完全相同。每個(gè)行業(yè)都有自己的標(biāo)準(zhǔn),機(jī)械制造業(yè)是國家的支柱產(chǎn)業(yè),為使機(jī)械制造行業(yè)與國際接軌,在整個(gè)行業(yè)內(nèi)都必須按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行保證產(chǎn)品質(zhì)量,因此不打折扣地執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)是質(zhì)量的根本。課程教學(xué)先介紹標(biāo)準(zhǔn)的基本情況,再以任務(wù)驅(qū)動讓學(xué)生在“做中學(xué)、學(xué)中做”中學(xué)會查表判定標(biāo)準(zhǔn)公差等級,同時(shí)熟知不同加工方式可得到不同的公差等級,在選擇公差等級時(shí)以滿足使用為原則,由此融入中國高鐵領(lǐng)跑中國速度,激發(fā)學(xué)生勇攀科技高峰熱情,引導(dǎo)科技報(bào)國的家國情懷。2007年,中國高鐵動車組“和諧號”投入運(yùn)行,時(shí)速高達(dá)200公里每小時(shí),這是中國高鐵的里程碑,從此中國鐵路進(jìn)入了高速時(shí)代。通過10年的不懈努力,2017年“復(fù)興號”動車組在京滬高鐵運(yùn)行,“復(fù)興號”高鐵完全擁有我國自主知識產(chǎn)權(quán)。中國高鐵取得巨大成就的背后是中國標(biāo)準(zhǔn),“復(fù)興號”動車組80%以上采用了中國國家標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)還采用了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和國際標(biāo)準(zhǔn)等,中國高鐵能迅速崛起,主要是采用了嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的動車組,反應(yīng)了標(biāo)準(zhǔn)的重要性和自主開發(fā)的緊迫性,青年學(xué)生應(yīng)當(dāng)立科技報(bào)國之志,從實(shí)際出發(fā)學(xué)好技術(shù)技能、學(xué)好本領(lǐng)勇?lián)鷷r(shí)代之使命。

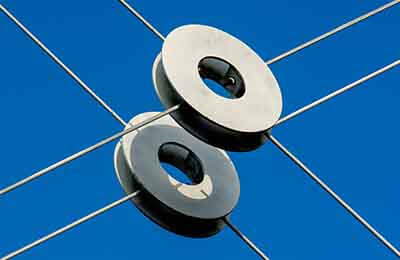

4.2孔軸配合公差

所謂配合,是指基本尺寸相同、相互結(jié)合的孔和軸公差帶之間的關(guān)系,可分為間隙配合、過盈配合、過渡配合三種類型。我們知道配合公差等于孔公差與軸公差之和,可見保證孔軸公差也就保證了配合公差,如何選擇孔公差和軸公差?為使設(shè)計(jì)和制造方便,國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了兩種配合制,即基孔制和基軸制。基孔制即在孔與軸配合時(shí)以孔公差帶為基準(zhǔn),以改變軸的公差帶位置來實(shí)現(xiàn)不同的配合類型,(基軸制與之類似不贅述)。在孔軸配合設(shè)計(jì)中,以經(jīng)濟(jì)性、合理性為出發(fā)點(diǎn),一般優(yōu)先選用基孔制,但特殊情況下選用基軸制(如:尺寸小于1mm的精密軸、“一軸多孔”等)。由此可見,基孔制和基軸制雖是一對矛盾體,但又不是絕對對立的,選擇時(shí)應(yīng)根據(jù)實(shí)際確定且在不同條件下可轉(zhuǎn)化。教學(xué)過程中,通過實(shí)際例子進(jìn)行辯證分析,培養(yǎng)學(xué)生學(xué)習(xí)、生活和工作中遇到問題要善于用辯證思維思考問題,杜絕“白馬非馬”的判斷。4.3外徑千分尺測量孔軸徑測量是《公差配合與技術(shù)測量》課程中重要的內(nèi)容,如果說圖樣標(biāo)注是標(biāo)準(zhǔn)則測量是檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的重要手段。該課程中涉及到尺寸測量、幾何誤差測量以及標(biāo)準(zhǔn)件中相關(guān)技術(shù)參數(shù)的測量,這里以外徑千分尺測量軸徑為例,闡述思政元素的融入方式。外徑千分尺的精度為0.01mm,外徑千分尺是用來測量或檢驗(yàn)零件的外徑、凸肩厚度以及壁厚等,使用外徑千分尺應(yīng)按照規(guī)定使用,測量結(jié)束注意保養(yǎng)。要根據(jù)零件尺寸大小選擇外徑千分尺的量程,先讀主尺再加上副尺數(shù)字。教學(xué)過程中可融入質(zhì)量意識,引入C919-中國國產(chǎn)大飛機(jī)案例,C919是中國自主研發(fā)的大型運(yùn)輸飛機(jī),它成功試飛的背后展現(xiàn)了無數(shù)航天人愛崗敬業(yè)、追求卓越精益求精的工匠精神,引導(dǎo)工科專業(yè)學(xué)生應(yīng)合理利用在校學(xué)習(xí)時(shí)間,學(xué)好本領(lǐng)用于責(zé)任擔(dān)當(dāng),立志為科技報(bào)國。

5結(jié)語

高職院校公差配合與技術(shù)測量課程作為一門專業(yè)基礎(chǔ)課,是銜接機(jī)械基礎(chǔ)、機(jī)械制圖與機(jī)械制造工藝等專業(yè)方向課程的紐帶,應(yīng)依據(jù)專業(yè)教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)和人才培養(yǎng)方案深入挖掘思政元素,根據(jù)不同知識點(diǎn)和技能恰如其分地融入課程思政元素,是一種“潤物細(xì)無聲”的先進(jìn)教育方法,是專業(yè)課程落實(shí)立德樹人根本任務(wù)重要途徑。

參考文獻(xiàn):

[1]陳錫喜.《高校哲學(xué)社會科學(xué)類課程與思想政治理論課“同向同行”的必要性和可行路徑》[J].馬克思主義理論學(xué)科研究,2017年第1期(雙月刊)

[2]閔輝.《課程思政與高校哲學(xué)社會科學(xué)育人功能》[J].思想理論教育,2017年7月

[3]王西珍,金守峰,郭飛飛,張敏,沈瑜.《互換性與測量技術(shù)基礎(chǔ)》課程思政關(guān)鍵問題與解決方案[J].中國標(biāo)準(zhǔn)化,2022(10):169-173.

[4]李仕春,華燈鑫,王錯(cuò),趙恒.“互換性與測量技術(shù)”課程思政的教學(xué)模式研究[J].工業(yè)和信息化教育,2022(05):61-65.

[5]王肖英.“互換性與技術(shù)測量”課程思政教學(xué)研究與實(shí)踐[J].裝備制造技術(shù),2021(07):199-200+213.

[6]余厚云.《互換性與技術(shù)測量》課程思政教學(xué)研究與實(shí)踐[J].教育現(xiàn)代化,2020,7(19):158-160.

[7]郎珊珊,劉儉輝.《互換性與技術(shù)測量》課程思政案例設(shè)計(jì)與教學(xué)實(shí)踐[J].時(shí)代汽車,2021(21):65-66.

[8]張曉紅.互換性與技術(shù)測量[M].北京:北京理工大學(xué)出版社.2020.1.

作者:黃再霖 陸德光 單位:貴州裝備制造職業(yè)學(xué)院